Sentimientos encontrados

No es posible alienarse. Invade todas las conversaciones. Ha infectado no solo los cuerpos de algunos, sino también nuestra mente. 322 sueños infectados, 110 proyectos muertos, 823 miedos nuevos, 210 situaciones inesperadas. Nunca más seremos quienes fuimos ni iremos a donde íbamos. La curva exponencial lo ha cambiado todo.

Podría escribir de otra cosa, salirme del tema, pero no es una opción. En mi caso, mis dedos al teclear en el ordenador hace años que declararon su propia independencia.

Tengo sentimientos encontrados. El coronavirus ha eliminado de súbito todas las prisas dejando una inesperada calma, un tiempo infinito para devolverles a mis hijos todas las horas que siento que les he robado. A cambio se ha cobrado el miedo.

El miedo que sentimos todos a enfermar, a que enfermen los que más queremos. Nuestros abuelos, nuestros padres, a quienes miramos de otra forma. Por el precio del miedo ahora tenemos más amor. Incluso un inesperado perdón por aquel trauma imperdonable que causaron al adulto que fuimos. El adulto de antes del coronavirus. ¡Cómo éramos! ¡Qué libres, qué inocentes! ¿Recuerdas?

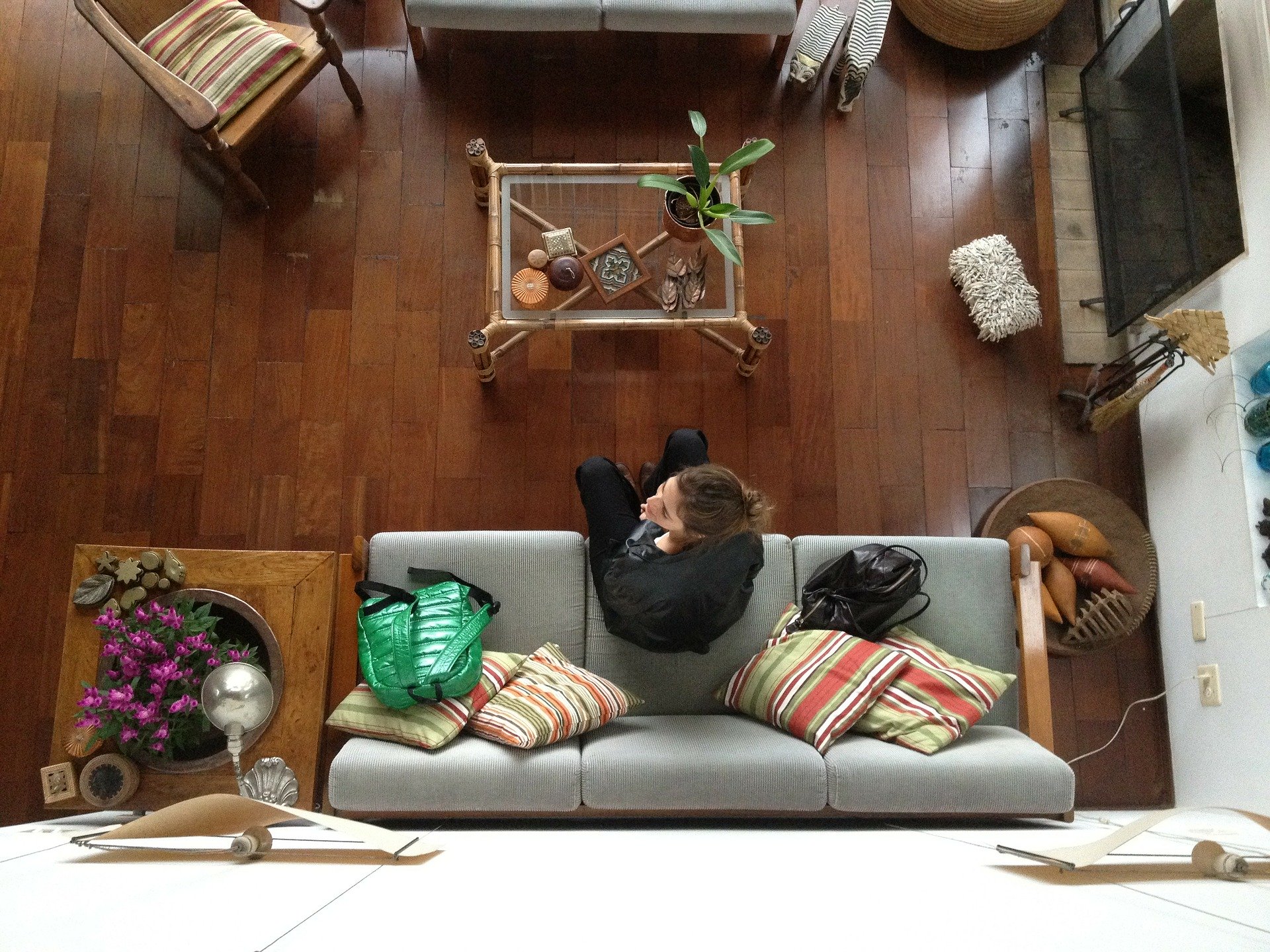

«¿Qué va a pasar después?», le dice Valeria a Jaime mientras contemplan en la mesa del jardín a sus hijos jugando al Rummy detrás de la ventana. Tres hijos entre los diecisiete y los veinticuatro. «Es la última oportunidad que tenemos de estar todos juntos». Jaime le huele el pelo y piensa en ella desnuda. En los últimos años solo intercambiaban relevos. Estos últimos días han servido para conocerla otra vez y le gusta, ella, lo que dice, quién es. Qué gran oportunidad. Todo por un módico precio. El de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar después? ¿Con su mundo? ¿Con su trabajo? ¿Con la economía? No quiere pensar más, solo en el momento, en sentir a su familia. ¡Qué suerte tenerlos! ¿Cómo sería pasar esto solo? ¿Cómo debe estar su hermana?

Olivia sale al pequeño balcón del piso en el que invirtió todos sus ahorros hace ya dos décadas, en una transitada calle de Madrid cerca de Quevedo. Escucha cómo cantan los pájaros en un inusitado silencio y se maravilla de todo lo que se ha conseguido en una semana. Detener lo que parecía imparable, salir de la rueda del hámster, materializar lo que se pronosticaba imposible. Parar. Los efectos en la naturaleza de detener el mundo unos días, unas semanas. Ha salido al balcón porque son casi las ocho, a despejarse de la panzada de llorar que se ha echado esta tarde. Desde que empezó el confinamiento han salido de sus encierros todos los monstruos a los que tenía confinados bajo capas y capas de actividad frenética. Ahora le gritan desde todos los rincones: sola, vieja, fea, gorda, aburrida, insulsa.

Las cabezas van asomando por todos los balcones, en el tercero de enfrente se asoma Yolanda con su pequeño Aitor en brazos. El confinamiento ha sido como alargar su maternidad. Un poco más. Ese tiempo que la sociedad les había arrebatado. Pero el desasosiego la consume por dentro. La despidieron el día antes del estado de alarma. De ella dependen todas las cuentas de la casa, la guardería de Aitor, la hipoteca. El gandul de su marido ni siquiera sale a aplaudir. Estaría mejor sin él. Lo sabe. Pero no va a divorciarse. Ni ahora ni hasta dentro de un tiempo. Cualquier cosa antes que compartir a su bebé.

Se oyen risas en el cuarto, las treintañeras de arriba salen al balcón también listas. Beatriz con las mejillas arreboladas, después del momento erótico que ha tenido con Vicente, piloto de aviación atrapado en cuarentena en un hotel de Barcelona. ¿Quién sabe cuándo volverán a verse? Todos los vecinos están listos para cantar sus tres canciones. «Las de cada noche», dicen, como si de una tradición milenaria se tratara. Olivia, Yolanda, Beatriz, sus compañeras de piso, toda la calle, todo el barrio, toda España, también saben que ahora toca los aplausos.

Beatriz apaga el cigarro, uno de los poquitos que fuma, con los que ensucia los pulmones que tanto preocupan a su madre. Y más en esta situación.

Elisa está volviendo a casa, en el norte de España. Le duele todo el cuerpo, de la tensión, del miedo, de la pena, del cansancio. Piensa en sus padres, en su hija que está a 400 kilómetros de ella y en sus pulmones. Dice que fuma poco, pero ahora no es momento. Necesita descansar. Los protocolos médicos y las normas de actuación cambian cada día, hay que memorizarlos. Tienen dos trajes de protección para un equipo de un veintena de médicos. Solo pueden ponerse el traje una vez que han diagnosticado y confirmado que es un posible coronavirus. Una visita domiciliaria es como meterse en la boca del lobo. Hoy se ha puesto el traje. Pobre Isabel. En ese momento empiezan los aplausos. Se siente reconocida, emocionada, un subidón. Por un instante, se siente fuerte.

En la ambulancia que va delante, Isabel oye los aplausos y sonríe. «No es mala forma de irse», piensa, de dejar su casa y su vida. Es una ovación justa a la vida que ha vivido. Hizo lo que tenía que hacer. Total, ¿qué le quedaban? ¿10 o 15 años? Ahora tiene 76. No le debe nada a la vida ni la vida le debe nada a ella. Se siente en paz. A la vez miedo. Miedo de los días que le quedan. De que elijan no luchar por ella. De que sus pulmones se colapsen. Se irá sola. Sin nadie conocido. Nunca más verá a nadie conocido. Siente pena por la tristeza de Tomás, al que no volverá a ver, después de 50 años juntos.

Tomás se balancea en la mecedora. En su vieja casa. Se acaban de llevar a su mujer. No puede estar con ella. No puede salir de casa. No sabe lo que le espera. Ni si enfermará o no. No le importa. Sin ella no sabe ni atarse los zapatos. Es el único de esta historia que no tiene sentimientos encontrados. A partir de ahora todo es negro.