Un ticket olvidado

Ahí estaba un día más, con la amabilidad colgada al cuello de esa camisa recién planchada, inmaculada y sin un solo síntoma de sufrir las batallas que mi colada soportaba cuando me empeñaba en mostrar en la oficina mi lado más ufano y aparecer con algo parecido a un traje de ejecutivo. Ahí estaba, abriéndome la puerta del ascensor y arrastrando la pierna derecha. «Una herida de guerra», soltaba a modo de excusa e intentando disimular la ligera joroba que empezaba a marcarse en el inicio de su cuello y con su bolsa de tela dejando entrever la barra de pan.

–Muchas gracias –le dije mientras intentaba, un día más, encontrar ese algo oculto que le hacía parecer el hombre más feliz del mundo a pesar de sus evidentes pocos medios y, bajo mi punto de vista, escasos motivos para estar siempre sonriendo a la vida o, al menos, a sus vecinos.

–Hace un día magnífico, ¿no cree? –recurriendo al reiterado tema que sacaba cada día cuando nos tropezábamos en el portal.

Siempre a la misma hora, siempre en el mismo instante, cuando me escapaba de la oficina para intentar alejarme del ruido de teclado, de la voz histriónica de Amaya, del timbre del teléfono, del aroma mentolado del chicle que siempre mascaba Arturo, del sintomático ataque de tos de mi jefe cada primavera, del ruido del carrito de Eulalia, la señora de la limpieza, del codazo de Ernesto buscando siempre su público para reírle las gracias. Siempre estaba él. El señor del cuarto izquierda. Era incapaz de recordar cuándo había sido la primera vez que sus ojos diminutos, vidriosos y risueños, se tropezaron con los míos. Llevaba ocho años viviendo en ese minúsculo apartamento de la plaza del Conde del Valle de Suchil. «Demasiado nombre, demasiado rimbombante para un lugar tan oscuro y siniestro», pensé cuando le dije sí a mi casera. Había decidido mudarme de casa, pero lo que pretendía, en realidad, era mudarme de vida. Sole me había dejado como se deja el ticket de la cuenta de un café. Arrugado, con restos de tinta emborronándolo todo y olvidado en el fondo de un bolsillo cerrado y con cremallera, al que no le entra luz ni aire ni ganas de mirar al cielo. Así me sentía yo. Y así me vi metido en ese pisucho de apenas 20 metros cuadrados en el que la cocina, el baño, el salón y la cama recibían ese apodo moderno de apartamento americano o, lo que es lo mismo, un “no cabe nada pero ahí te apañes con todo”. El caso es que yo y solo yo, era el culpable de llevar allí ocho largos años sin querer estirarme ni salir a ver la luz que apenas se filtraba por mi ventana. Ese ticket de café y yo formábamos una simbiosis perfecta. Abandonados y escondidos en un rincón sin ánimo de querer cambiar la situación. Podía decir que había llegado a acostumbrarme a tener el ceño fruncido, a mirar con desconfianza, a evitar sonreír y a empeñarme en que todos notaran lo desgraciada que era mi vida. En esos pensamientos estaba perdido cuando sentí que la voz de ese hombre me hablaba.

–Al tercero, ¿verdad? –su sonrisa me hablaba.

–Sí, hombre, sí –le respondí con tono malhumorado–. No creo que se haya movido de planta.

El hombre disimuló la punzada que sintió al oír mi respuesta, no hacía falta ser tan brusco. Esas mismas palabras con tono jocoso podían resultar incluso divertidas, pero no habían sonado así. Mi intención era precisamente la contraria. Quería que ese hombre sintiera mi sufrimiento, mi rabia contenida, mi dolor por ser ese joven incapaz de desdoblarme, sincerarme y gritar por el hueco de la escalera que mi vida era una mierda. Porque así la sentía. El hombre se mantuvo en silencio el corto tramo que discurrió entre la entreplanta y el cuarto piso. «Uno sabe cuándo molesta», pensé, «ya era hora de que se diera cuenta de que esa amabilidad me supera». El ascensor se detuvo lentamente, deslizándose esos centímetros que aún quedaban hasta llegar al descansillo para finalizar dando un pequeño saltito y encajar la puerta en el lugar correcto. Y el hombre, una vez más, no pudo contenerse.

–Este vejestorio anda como yo, se atasca cuando está a punto de llegar. Los años no perdonan, joven –y volvió a sacar su sonrisa de paseo.

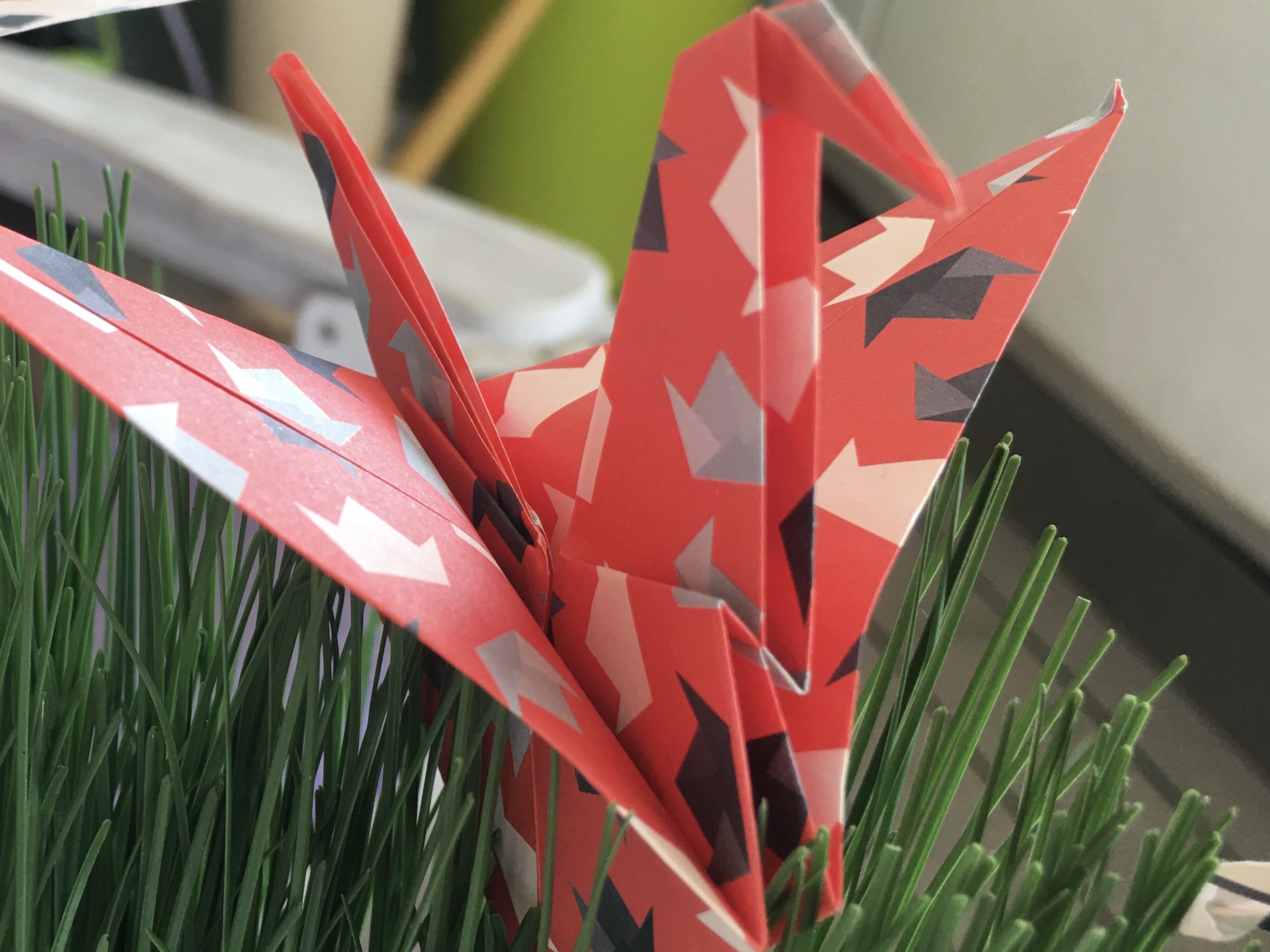

Ni me molesté en contestar. Desplegué un gesto de cabeza elevando la barbilla como único amago de despedida y sentí los pasos lentos de ese hombre y su inconfundible aroma a Brummel abandonando el terreno de juego. Se giró en el último instante, en ese preciso momento en el que el quicio del ascensor aún nos permitía vernos frente a frente y volvió a sonreír. «Este hombre no se rinde nunca», pensé. Mientras continuaba con mi camino a casa, miré un instante al suelo y lo vi. Allí, ladeado en una de las esquinas del ascensor había un papel delicadamente doblado que llamó mi atención. Me agaché mientras me desprendía del maletín de oficina que colgaba de mi brazo derecho y cogí lo que parecía una diminuta figura formando una grulla perfecta, esas de inspiración japonesa y confección imposible o, al menos, harto complicada. Con torpeza, empecé a toquetearla y, casi sin darme cuenta, desplegando sus alas aparecieron las letras de una sencilla y escueta lista de la compra: Una barra de pan, dos manzanas, un puñado de almendras… Sin darle más vueltas, la deposité en el fondo de mi americana. Más por aquello de ser un vecino civilizado y no dejar un papel en el suelo que por respeto a aquella minúscula delicadeza. Y seguí mi camino.

Como cada mañana al volver del trabajo, todo transcurría de la misma manera. Así durante los días, las semanas, los meses en los que me empeñaba en volver a comer a casa con un único objetivo, comprobar si ese hombre seguía obstinado en regalarme sus grullas de papel. Porque así era cada día. Después del protocolo de saludos, sonrisas por su parte, improperios silenciados por la mía y despedidas monótonas, el hombre se las ingeniaba para dejar siempre en el suelo del ascensor, de manera disimulada, una grulla. Pero ese día estaba decidido a acabar con ese jueguecito que estaba consiguiendo sacarme de mis casillas. Esperé a que bajara y calculé mentalmente el tiempo que tardaría en entrar en su casa. Cuando sentí su puerta cerrándose con esa cadencia que ya me resultaba tan familiar, abandoné el ascensor y caminé despacio, casi midiendo los pasos hasta llegar a su puerta. Dudé, a punto estuve de marcharme, pero mi orgullo me lanzaba una última llamada. «Acaba con esta tontería de una vez por todas, qué se habrá creído este hombre, como si no tuviera nada más importante que hacer que mantenerle entretenido, que se vaya a jugar a la petanca», así que llamé a su timbre. Un sonido seco y prolongado ocupó todo el espacio. Sentí sus pasos arrastrándose en mi dirección y, por fin, abrió la puerta.

–Joven, qué sorpresa –sonrió, otra vez sonrió.

–Mire, no sé a qué está jugando, pero esta tontería de las grullas se acaba ahora mismo.

El hombre me miró, como siempre paciente, como siempre buscando mi complicidad.

–Todavía no he llegado a las mil –me dijo con su tono de voz grave pero tan familiar que resultaba reconfortante–, ya sabe que si deseas algo con mucha fuerza y construyes mil grullas de papel los dioses cumplirán ese deseo.

Perplejo, ese hombre me estaba dejando perplejo. ¿Grullas de papel, deseos y dioses? Eran tres cosas que no encajaban en mi concepto de vida. Era torpe hasta decir basta, así que me sentía incapaz de construir una simple pajarita; nunca se había cumplido ni un solo deseo de los que había pedido a lo largo de mi vida y, para colmo, hacía mucho que dios y yo habíamos pactado darnos un tiempo. A punto estaba de soltarle uno de mis exabruptos cuando el hombre me invitó a pasar. Dudé, pero mis pies decidieron por mí, así que me vi en el otro lado del umbral adaptándome a la maravillosa luz que se filtraba por los enormes ventanales de la estancia. No podía creerlo, esa casa, a tan solo unos pasos de distancia de la mía, era el paraíso. El espacio seguía siendo pequeño, pero su luz era magnífica. Recorrí someramente con la mirada cada esquina y allí donde depositaba la mirada, me encontraba otra maldita grulla. Le miré y, antes de que pudiera soltarle otra de mis agrias preguntas, me habló.

–Todavía no he llegado a las mil, pero mi deseo ya se ha cumplido. ¿Quiere saber cuál es? –esperó en silencio mi respuesta, no se la di–. Mi deseo es que usted fuera el vecino que siempre quise. Alguien con quien compartir al menos un chascarrillo, alguien con quien hablar de cosas banales sin echarnos nada en cara, alguien con el que montar en ascensor se convirtiera en el mejor momento del día. Y mire usted por donde, parece que lo he conseguido.

No sabía si estaba siendo la diana de una broma absurda o si ese hombre solitario había terminado por volverse loco pero, al menos, había conseguido que esbozara una sonrisa. Pude verme reflejado en el espejo ajado de su recibidor, disfrutando de esos rayos que invadían toda la sala y, por primera vez en tantos años, fui capaz de hacerle una pregunta amable:

–Perdone, pero creo que no me he presentado. Soy Ignacio Morales… Nacho, si lo prefiere, ¿y usted? Creo que nunca se lo he preguntado.